Du balcon de l’Amérique I : La fin du conservatisme sudiste

Mise en ligne de La rédaction, le 18 novembre 2017.

par Jean Renaud

[ EXTRAITS DU NUMÉRO 55/NOVEMBRE 2017-JANVIER 2018]

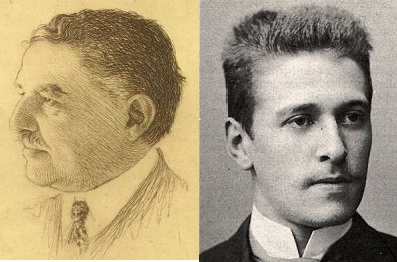

Le titre de cette série d’articles – j’en prévois actuellement une bonne dizaine – s’inspire d’un court essai de Léon Daudet (1867-1942) intitulé « Du balcon de l’Europe » qui ouvrait une espèce de revue trimestrielle, Le Courrier des Pays-Bas, que l’auteur du Rêve éveillé rédigera à lui seul pendant un an. Dans ces quatre volumes singuliers, suggestifs, fascinants et, naturellement, méconnus, où il est question de littérature, d’histoire, d’esthétique, de médecine, de biologie, de théologie, de politique, ce formidable sourcier laisse libre cours à sa faculté d’investigation, à sa curiosité universelle, y pratiquant avec aisance, comme Montaigne ou Goethe en leur temps (et toute proportion gardée), ce qu’il dénommait lui-même « critique générale ». On trouvera dans cette somme baroque, amalgame inouï de propos de table familiers, d’aperçus vertigineux ou déroutants et d’envolées lyriques enluminées de touches exquises, des intuitions brillantes, souvent aventureuses, quelquefois absurdes, toujours livrées par cet étonnant cerveau dans une langue naturelle, lumineuse, supérieure.

Ce que Léon Daudet écrit sur Goethe le peint lui-même dans ses bons moments : «Il pensait, avec ordre et harmonie, à presque tout en même temps, ce qui est la meilleure façon de penser juste.» L’auteur de ces essais aux innombrables incidences, aux détours imprévus et aux perspectives surprenantes incarne assez une espèce de savant de la Renaissance en lutte contre des énigmes insondables qui sans cesse le terrassent pendant que lui, infatigable, se redresse pour les secouer encore et encore.

«La nature n’est ni simple, ni claire. Elle est un rassemblement, un troupeau de sphinx ou mystères, grands et petits, reliés entre eux comme un tissu, par des allées, chemins et routes de la logique et du bon sens.»

«Le monde est profond, plus profond que le jour ne le pensait», chante le Zarathoustra de Nietzsche. Il ne s’agit pas d’accumuler les certitudes, comme si l’on savait le fin mot de tout sur tout. Une telle prétention est d’ailleurs l’antichambre du scepticisme. Que de sphinx, que de rébus nous entourent qui nous resteront toujours impénétrables. Les énigmes du monde humain sont entées sur des mystères.

*

Les Pays-Bas, dans cet essai de Daudet, n’incluent pas seulement les Pays-Bas actuels, ceux du Nord, mais aussi les territoires des anciens Pays-Bas autrichiens qui portent, depuis 1830, le nom de Belgique. Que révélait ce poste d’observation en 1928? «Les nouvelles associations, créées par le traité de Versailles, Yougo-Slavie, Tchéco-Slovaquie, etc…, offrent un caractère d’instabilité supérieur aux associations antérieures. La dislocation de l’Autriche notamment a été une insanité. C’est l’Allemagne qu’il fallait disloquer. Tous les gens raisonnables étaient de cet avis. Mais ni Wilson, ni Lloyd George n’ont rien voulu entendre sur ce point, et l’Autriche dépecée cherche aujourd’hui un refuge dans le giron allemand. Les chirurgiens fols du traité de Versailles ont ainsi amorcé l’Anschluss.»

Le «principe des nationalités», cher au président américain Woodrow Wilson, était évidemment utopique. Les nationalités se pénètrent mutuellement; les frontières ethniques sont poreuses. La conception d’un ordre juste uniquement fondé sur les nations, à laquelle les intellectuels du stupide XIXe siècle ont donné leurs lettres de créance jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, était chimérique dans son application, anarchique et despotique dans ses conséquences, et en définitive – cela on l’ignore trop – totalement artificielle. Du reste, ses racines rationalistes crèvent les yeux qui veulent voir. Les enchevêtrements, les équivoques, les zones grises qui constituent les États et les nations rendent inévitables pour tout État bien ou mal constitué une large part d’accident, d’arbitraire, de contingence historique. Les nationalistes, tout comme les «globalistes» qu’ils abhorrent autant qu’ils les annoncent, ont souhaité des communautés homogènes sous le modèle jacobin français – duquel la droite française n’a jamais pu se détacher –, modèle d’ailleurs fondé sur la négation ou l’annihilation de cultures régionales (occitane, bretonne, alsacienne, etc.). Le but est toujours le même, et c’est celui de tout rationalisme : éliminer le contingent, l’accident, et ultimement le mystère.

La nation hypostasiée par les concepteurs du traité de Versailles préfigurait le mondialisme, dont le projet est d’établir un État non seulement homogène, mais universel. Elle l’a rendu possible par un effort d’uniformisation accompli en son nom. Nationalisme et globalisme sont ainsi deux étapes d’un processus unique, volontariste. Rien de plus semblable qu’un Allemand, qu’un Américain, qu’un Français modernes. Ils écoutent des films identiques, vivent dans une commune réalité numérique, ont des opinions similaires sur l’avortement, l’environnement, le mariage entre personnes du même sexe. Ils sont déjà formatés pour l’État universel et homogène.

La qualité réactionnaire de l’œuvre et de la pensée de Léon Daudet a souffert des lubies de son époque. Quelle puérilité que l’antisémitisme chez un homme de sa trempe ! Et quelle bourde politique que ce consentement béat au délire patriotique de la Grande Guerre, partagé par toute l’intelligentsia ! L’état d’esprit nationaliste a nui à l’intelligence politique française et européenne de gauche comme de droite. L’Europe s’est suicidée avec enthousiasme. Mais le bon sens n’est jamais loin chez Daudet. Ainsi face aux relents anticapitalistes, dont il n’est pas toujours exempt : «Quand on persécute les capitaux, et de quelque façon que ce soit, ils se dissimulent, se cachent ou se sauvent. Quand on persécute les capitalistes, ils émigrent. La lutte des classes mène à la ruine générale et à la famine. L’exagération des impôts paralyse et arrête la production.» Ce sont des vérités élémentaires. Dans le Courrier des Pays-Bas, il rejette «cette conception étriquée, qui était d’ailleurs celle de Drumont, et de tous les sociologues de sa génération et de la précédente […] et d’après laquelle un très grand Capital est un mal en soi. Or il n’en est pas toujours ainsi.» La réserve est également de bon sens.

Sur l’Allemagne, Daudet ne s’est jamais dégagé de la doctrine de Jacques Bainville, centralisatrice quant à la France, et fondée sur un décalque de la plus mauvaise politique anglaise quant à sa politique extérieure (l’ordre chez soi et l’anarchie chez les autres) ni de l’antigermanisme viscéral maurrassien (partiellement corrigé dans Kiel et Tanger où l’on trouvera une conception de la politique extérieure française du maître de Martigues qui a frappé Georges Pompidou). On ne peut nier toutefois que le germanisme intellectuel existe, avec ses dommages, et que l’hégémonie prussienne fut un formidable accélérateur du déclin européen. Léon Daudet connaissait et aimait la littérature allemande. Peu ont mieux parlé de Goethe. Mais c’est un enfant de la défaite de 1870, une victime de la «revanche, reine de France». Pourtant ici aussi le bon sens prévaut: «Nous disons tout de suite qu’unifiée sous l’hégémonie de la Prusse, elle [l’Allemagne] demeurera toujours une menace. Elle ne deviendrait une aide que rendue à ses éléments fédératifs, notamment en ce qui concerne les pays rhénans. Le goethéisme y redeviendrait possible, en face du kantisme et du luthéranisme.»

Je signale ces défaillances, non pour chercher les poux du tigre, mais pour souligner à quel point les meilleurs sont dans le noir sur le présent et sur l’avenir. C’est l’ordre européen – et l’Europe elle-même – qui s’est écroulé avec la Grande Guerre et ses suites. Léon Daudet le savait, peut-être sans l’avoir assez dit. Cet ordre européen n’était pas protégé par la puissante Angleterre, ni par la France, et encore moins par l’Allemagne, mais par l’Autriche-Hongrie. Si la double monarchie a eu le tort de négliger quelque peu ses minorités slaves et de trop se lier à la politique de puissance prussienne, elle a incarné le modèle d’un État supranational et fédératif; et l’aurait fait davantage encore avec l’archiduc François-Ferdinand et le jeune empereur Charles, dont le règne écourté par l’aveuglement allié aurait pu changer le destin de l’Europe. L’Europe débonnaire des Habsbourg est morte en 1918, tuée par la bêtise plus encore que par les armes. La faute n’en est pas au président Wilson, empêtré dans son moralisme protestant pour lequel un État non-républicain était nécessairement illégitime, ni à Clémenceau, qui haïssait en vieux jacobin la double monarchie, et encore moins à Lloyd George, autre moraliste puritain pour qui la Grande Guerre fut «une guerre de la démocratie». Les trois chefs d’État étaient simplement les héritiers d’aberrations intellectuelles qu’ils n’avaient pas inventées. «Un temps ne voit jamais sa propre folie», écrit Daudet.

La double monarchie, qui avait résisté tant au modèle français, jacobin et révolutionnaire, qu’à l’exemple prussien, autoritaire et bureaucratique, trouvait ses plus fervents appuis dans ses minorités, Ukrainiens de Galicie, Croates, Juifs. Les romans de Joseph Roth, un Juif de Galicie, en témoignent avec génie. L’un des plus grands écrivains autrichiens, l’auteur illustre de la Lettre de Lord Chandos, le catholique francophile Hugo von Hofmannsthal, l’a assuré en pleine Grande Guerre, en 1916 : «Celui qui dit “Autriche” dit naturellement : Lutte millénaire pour l’Europe, mission millénaire confiée par l’Europe, foi millénaire en l’Europe.» En 1926, il avoua, mélancolique, que «tout autour, en Europe et dans cette nouvelle Europe hybride d’outre-océan, le processus de déshumanisation le plus complet, le plus profond et radical qui ait jamais pu être rêvé est en cours».

*

Un peu moins de cent ans après ces lignes de Léon Daudet et de Hugo von Hofmannsthal, me voici au Canada français, sur le balcon de l’Amérique. Ce lieu d’observation n’est pas un beffroi ni un bunker, loin de là; il est ouvert aux quatre vents. Plutôt une marge, où l’on peut ressentir (et souffrir de) toutes les éruptions et tous les toussotements venus du gigantesque volcan voisin. C’est pourquoi nous, Canadiens français, sur le balcon de l’Amérique, avons intérêt à garder un «profil bas», à ne pas trop se faire remarquer. Il n’est pas souhaitable d’entrer dans l’histoire pour les petites nations. Mais cette discrétion désirable, et par malheur trop rarement désirée, n’empêche pas la lucidité. L’ultime revanche de l’esprit n’est-elle pas de voir clair?

(…)

Écrire un commentaire

You must be logged in to post a comment.